山东文艺网> 文学> 浏览文章文学

绿洲》2025年第5期|李达伟:归于沉寂

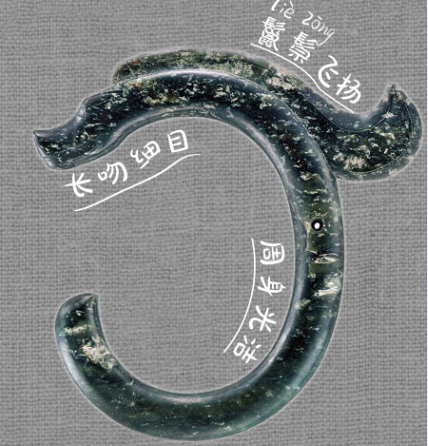

在热带丛林的一个集市上,有人卖着各种各样的面具,它们被粘稠的风吹得来回摆动。我们来到热带丛林深处的一座博物馆,一只神奇的兽吸引了我。它曾经能吞噬一切苦痛,嘴巴大张,目光紧闭。无数个痛苦的生命,在梦中爬进了小兽的嘴巴。当它被放入那座博物馆,原来它在庙宇中的意义便消失了。嘴巴较之于身子,比例很大,从造型艺术的比例而言,比例失调,恰是那种比例上的失调,又可以被无限解读和遐想。那个在很多人看来有点丑的东西,并无任何介绍,只有标注着的命名。我在网上查了一下,才知它真正的用意。它曾经被摆放在庙宇之内时,许多的信徒过来跪拜祈愿,人们渴望消解那些降于身心的痛苦。那是我第一次看到这样一个物件,感觉神奇且稀有。

几年后,我出现在阴山下的草原上。那里有一座古老的庙宇(它出现在人们的讲述中,一直无法具象化,具象化的物是一个模糊的空间之内摆放的那些塑像),里面曾经有近五千人的僧侣,可谓盛极一时。当僧侣把存在过的痕迹化为传说和讲述后,庙宇开始落寞,只是还未成为废墟,原来里面摆放着的一些东西,已经放入了博物馆。无法想象当时的情形,现在那条大街上只生活着几千人。那条街道出现在另外一个叙述者口中。叙述者曾在那条街上生活了好几年,他带着自己的女朋友——后来成为他妻子的女人,多次在那条街道上闲逛约会。我们相信叙述者的讲述。讲述与现实交叠。我们见到一些街道变得落寞。人们曾清脆地说出那些地名,而许多地名被时间磨去了清脆的声响,那种像银匠不断敲打银器的声音。我跟女儿,还有儿子,三个人在苍山下的古城里,看着一个银匠敲打着一坨银,质地轻脆银匠并未把注意力放在我们身上,我们三个人却呆呆地注视着他,同时聆听着那个声音。我在这之前听到过,女儿和儿子却是第一次听到,他们对那种声音充满了好奇。我们观看了很长时间,他们只是好奇。我真想带着他们进入那个以打造银器出名的村落,主要是想让他们感受作为一个银匠的专注,同时让他们知道那些精美的银器背后,是一个又一个技艺高超的工匠。其实他们还未到能理解那些工匠的年纪,也还未到可以对那些银器进行真正审美的年龄。当想到这些时,我开始反驳自己,儿童的审美与成年人的审美完全不同,儿童会用更纯粹清澈的目光与心灵面对一件银器,有时我们在审美的敏锐上还不如他们。那时,应该只是捶打银器的清脆声音吸引着我们。我没有问究竟是什么在吸引着他们,我加入他们,在那里看了很长时间。那个吞噬痛苦的兽不是铜器,是银器,那是我仔细看了之后才意识到的。我见过很多银匠,只是和他们没有更多的交集。那是山东的一个作家,有一个定点深入生活的项目,我一看她要深入的地点竟是离我一百多公里的新华村,我曾几次来到那里,早上来,下午又回到苍山下。

那些银匠是在哪里制作了这只吞噬痛苦的兽?属于想象的部分:有个银匠,长途跋涉,从大理的那个叫“新华”的村子出发,出现在草原深处。他是那个村落里有名的银匠。他不是那个东西的原创者,而是高超的复制者。许多工匠终其一生都只是复制者,要成为艺术上的原创者,谈何容易。他还出现在热带丛林。去热带丛林要比去往草原方便很多。那是距离决定的。当我看那些探险家在云南大地上行走的经历,他们出现在大理,渡过澜沧江、怒江、金沙江,经过热带丛林,用骡子和脚步丈量着土地,这些经历同样充满了各种艰辛。一些银匠出现在热带丛林,如果带着女儿和儿子出现在热带丛林,我总觉得他们会马上认出在苍山下刻入记忆的清脆声响。制作眼前那个物件的人早已消失于无名。重点早已不是工匠,至少在面对这个小物件时,我们不会首先想到工匠。暂时不用去关心工匠。暂时只需要关心那个小物件。但我们又怎么能忽略那些精美器物背后的工匠们。在面对很多古老的器物时,我们总会感叹它们背后的工匠。在国家博物馆,很多工匠依然是无名的,工匠成了一个笼统的群体的代名词。我在国家博物馆花了很长时间,竟是为了找寻那只吞没痛苦的兽,寻找一些与痛苦有关的造型。

地名失去了声音,地名被很多人忘记。那个庙宇的今日,我无缘得见。曾在那里生活的人,说起了断墙,说起了里面的零乱与空无,只有当地的一些老人轮换着去打理庙宇。那么多僧侣的存在,让一个偏远的在草原深处的世界变得热闹起来。与我们同行的人中,就有一个多年以前曾在那里服兵役的人,已经退休多年,也离开了那个世界多年。每年的一些时间,他会离开北京回到草原深处生活一段时间,有时还会去往呼伦贝尔大草原。他动情地跟我们说,只有草原会让他的生命感到有意义。那些曾在草原深处一起骑着马巡逻的战友,经常会聚在一起,回忆那些青壮年时期在草原上的驰骋岁月,当阳光在草原上碎裂之时,他们一起放牧军马。他们与那些牧民成为朋友,那样的过往里面有着无尽的自豪,确实值得用尽一生来回忆。我对他的过往羡慕不已。当他提到他们与牧民之间的交集,我想到了在热带河谷那几年,我们与当地人交往要借助酒,没有酒他们不会跟你袒露任何东西,如果喝了酒他们就真把你当成朋友。他说如果是战乱年代,他们在那里时刻都有性命之忧,即便是在和平年代,他们也随时准备着为国捐躯,说得异常悲壮。是他们让那条街热闹了起来。他说现在虽然经常回到草原,但战友们已经很少能聚集在一起了,大家都想随时聚聚的,但他们都已经衰老得不适合再像年轻时候那样,曾经的他们大声表达着自己的理想与抱负。他还是他们中年纪最小的一个人。我看着他,他没有如他自己所描述的那样衰老。我们与那条街道近在咫尺,却没能去看一下,引以为憾。街道在描述中从荒无人烟变得喧闹异常,这里面有着叙说的过渡。我以为那条街道,以及街道上的一些事物,都将以被讲述的方式存在着。存在的时间可能会很短,也可能会很长。与那个老人相遇的时间已经过了很长时间,他给我讲述的那段在草原上当兵的过往却一直很清晰。

没想到,当我们离开草原深处,再次回到城市中央,出现在那座博物馆时,看到了那个微小的器物。博物馆有着众多微小的东西,微小却无比精致,它们构成了一个微型世界。我只是看到了那些被集中在一起的器物,它们精美无比,同时,它们的很多造型出人意料。博物馆里的时间由黑与白来切割和界定。有个小说家用黑白切割着世界。他每天阅读与写作之余,就会下楼,本应该是下去透透气,去往那些有着生活气息的角落,黑白中,摆摊的人们脸上显现的是落寞之色,瓢泼的雨水中,那些摆摊人一副不为所动的凄凉,会让我感慨忧叹,人为何要吃饭,为了吃饭,人生活得何等卑微,又必须生活得无比坚强。他在切割着世界,世界被切割之后,美有了指向,或者变得越发模糊,生命的本质似乎在显露,又根本无法看清。一些图片有了象征与隐喻的色彩。重复的是黑白的色调。小说家生活在城市之内,拍摄的那些照片因摄影术的迷惑,有很多照片并无明显的地域特点,在小说家生活的那座城市里,也有一些人在卖热带水果,如果不是他在强调身处的地点,我就会以为小说家出现在了热带丛林。

我们一群人出现在了草原。我拍下了很多照片,拍下了草原上的马,也拍下了我们觉得很普通的事物。在技术的剪切下,世界呈现出了与我们看见的完全不同的样子,那已经是我的世界。我想在草原上拍下一些有着个人视角的照片,拍了很多,一看都不满意,那是我与小说家在审美上的差距,他在剪切一个世界之时,是带着悲悯之心看现实世界的,他看到了在当下世界依然在苦熬的人群。我拍下了那只张大嘴巴的小兽。我必然要拍下那只小兽。小说家将是一个无比现实之人,又是对现实有着极强审美能力的人,他把目光伸向现实的同时,把目光伸向人们因苦痛而变形的内心,一些照片变得模糊,就像是人恍惚之时的身影。希望真有那样的兽类,把人间的一切疾苦吞去。我们无法避开现实,当我们真正与现实离得很近,出现在菜市场,出现在工地,出现在打零工的人聚集的现场,很多人依然在为了生存而努力着,我们背负着的是浓厚的黑色。我终于明白了为何小说家一直在用黑与白表现世界与现实。小兽吞噬的是黑暗,小兽一直张着嘴巴,给人的感觉是一直处于饥饿之态。多年以前,在热带河谷中见到那个塑像时,我把它归入热带丛林中荒诞现实的那部分。热带丛林,因为热气的蒸腾,让周围一切事物覆上了一层雾气,有时雾气会凝固,让人很难把雾气擦拭掉。一些在热带丛林常见的蚂蚁,从那个张开的嘴巴里爬了进去,还有其他的生命爬了进去,只见它们不断爬进去,却不见出来。我在那里守候了很长时间。除了我,还有人,目不转睛地盯着那只小兽,只能猜测里面是一个无比空阔的世界。我还看到了一些河流流入那个张开的嘴巴。我确定了兽的内部是另外一个热带丛林。当一切进入小兽,那些充满生命力的过往,无论是热带丛林还是草原,暂时归于沉寂。

我出现在一些人面前,像老祖一样的人。她们剪着一些纸花,图案上的热带植物长得丰茂,各种真实或是虚构的生命在静默,在奔跑。我经常出现在老祖家。她们本应该是一个群体的,当来到老祖家,就只剩下个体了。这里的老祖,还是我以前多次跟人们说起的那个老祖吗?我能确定是那个老祖。又似乎早已不是她。我真切感受到了人物的生长性。曾经,我以为老祖衰老到一定程度后,就无法再衰老下去了。我还以为,老祖只会剪一些简单的纸花,那些祭祀用的纸花并不复杂。过了几年后,当我再次面对她时,她剪的纸花已经变得复杂。在这个肉眼就能够看得见的变化中,暗含了太多的东西。我在里面感受到了那些积极向上温暖人心的东西。走在冬日北方的大街上,银杏树的黄叶子,一晚就落满地,还有另外一种树,叶子还是绿的,就已经落了下来,就像冬日一来,那些叶子还来不及黄就要顺应季节的变化而落下。人生与命运的强烈对比在这样的环境中,让人有了另外的感受。我再次提起老祖,以及像老祖一样的很多人。我们谈起了很多老人,他们中的很多人以某些品格感动和影响着我们。

老祖的儿女出去劳作时,老祖如果没有去高黎贡山下的庙宇,就会在家剪纸花。出现在我面前的纸花五颜六色,那是一个色彩缤纷的世界。那时,老祖的视力已经衰退得厉害,在她那浑浊的瞳孔里,却是一个色彩斑斓的世界。纸花开始在她的瞳孔里绽放,在她的瞳孔里化为蝴蝶,化为许多种类的蝴蝶飞起。老祖剪了一头大象和一些孔雀,灰色的大象与五彩斑斓的孔雀,大象朝热带丛林走去。老祖还剪了一些热带植物和河流,大象要吃东西要喝水,大象要在那些溪流中行走,老祖剪了一只孔雀停在大象身上,孔雀以那样的方式去往热带丛林。大家都无法肯定老祖剪的那些画就是对现实的描摹,我们又相信那就是一种现实,一些还不曾见到但也不会被轻易否决的现实。老祖曾给我们讲过她的梦。老祖说她的梦里有一座华丽的宫殿,宫殿外面有一群大象。我没有跟老祖说起,在热带丛林我见到了与她描述相近的华丽宫殿,但没有大象,大象已经离开了那座宫殿。她说自己会慢慢把一些梦剪下来。我不知道老祖是否已经把那座华丽的宫殿剪了出来。太难了。需要拼贴,需要很长的时间,还需要精力。老祖年纪已经很大,精力明显不济。我突然想起作家赫拉巴尔的拼贴画。我看过赫拉巴尔的拼贴画吗?至少我看到在一些访谈里,赫拉巴尔说到了自己的拼贴画。在热带丛林,有很多人,他们沉迷于自己的梦,其中一些民间艺人最大的梦想就是用自己的民间艺术来造梦,让梦成为现实。对于很多人,这都是不可能完成的。

我们不知道老祖要剪的是她的哪个梦,那时,老祖早已心无旁骛,有一次,我让老祖拿着其中一张纸花,想给她摆拍一张,并不成功。老祖突然之间变得手足无措,那时的老祖表现出了无法从自己的世界中脱身的局促不安,她的那种不安,以及在剪纸花时的从容与安详,一直萦绕在我的脑海里挥之不去。像老祖一样的老人还有很多,她们往往都表现出如老祖一样的慌乱。只是老祖是我离开那个热带河谷后,一直通过各种方式去了解近况的人,我已经很长时间有意让她离开了我的文字世界,我知道只有让她以某种形象固定在记忆中,她的视力才不会继续弱化,她的身体才能跟得上她的思想,她才不会继续衰老下去,更不会沉入让我感到很空的死亡之中。一个安静地继续剪着纸花的老祖,她一抬起头,那朵木棉花轻盈地飘着,停在她剪的纸花上。在面对着老祖的时候,我竟然会有这样的感觉:身处丛林却忘记丛林,身处那些热带植物之中,却忘记了那些热带植物。我总觉得老祖的内心住着一些不断爬升的海拔,以及与海拔有关的高黎贡山深处的密林。

老祖的丈夫也再次出现,老祖丈夫的生长性源自老祖多次的追忆。老祖曾跟很多人乐此不疲地描述着他,我希望老祖,或者外公,都能跟我多说说他。这与我多次提到那个在热带丛林生活过的作家和其他人一样,我曾知道他们的一些过往,我又知道了他们人生的一些东西。我是在以不断提起他们的方式,对他们的形象进行完善,尽量让他们成为一个完整的人,即便这样的想法根本无法完成。我已经无数次提到老祖,她的形象依然被切成不同的碎片,我甚至不知道她的童年、青年与中年,只知道她的老年,也只是部分的老年。老祖的近况让人伤心,眼睛白内障,因为年迈,手术只能做一只,而且要吃一段时间的药才能手术。没有剪纸的生活,不知道老祖如何度日。我一直以为虽然视力变弱了一点,但还有剪纸,还能去往村寨后面的庙宇,这样她的生活就是充实的。老祖一直是沉默的,她不怎么会说汉话,其实她可以用民族语言来表达。她选择了沉默,我知道她对于丈夫的那种思念。沉重的思念并不会随着时间的推移而消散。他再次出现,我是为了强调他抄录的经书和他的思想录灵魂书,都被摆放在高黎贡山山脚的那个庙宇里,从那个庙宇往上不远就真正进入高黎贡山。老祖偶尔会拖着她那有些衰老柔弱的身子进入高黎贡山,她从未跟我们说她进入高黎贡山的真正用意。当我再次见到老祖时,她给我的感觉还是如原来那般,她似乎老到了某种程度之后便无法继续老下去了。

时间继续往前,老祖的丈夫早已离开这个世间,我不清楚老祖,还有那个民间艺人还健在与否?已经有很长时间没有见到他们了,虽然我对他们的想念一如往常,甚至较之往日有过之。我明明可以在受想念折磨之时,再次出现在他们面前。我不知道再次冒昧出现在他们面前,情形是否会有些尴尬。他们可能已经把我忘记,就像在一些时间里我会把他们忘记一样。如果他们知道我在一些文字中,并没有如实写他们,不知道会发生什么。他们一定只希望我能呈现真实。

我还与众多的人之间保持着很好的关系,我们会因很长时间不见对方而相互牵挂对方,像外公,那个年纪大了却依然骑着摩托车往返于糖厂与村寨之间的老人,老祖的丈夫便是外公家爹。外公在谈到他父亲的过程中,自豪之情溢于言表,外公在糖厂守门的无数个黑夜里想着父亲,在无数个白天跟我说起他的父亲,他觉得自己永远成为不了他的父亲那样的人。这是外公喝了几杯米酒后,跟我说起的。外公在不喝酒时常常沉默,但酒后却总说我在某些时候像极了他。我像外公吗?我多次这样问自己,其实我不像外公,外公在酒精的作用下会把一切敞开。我在酒精的作用下,依然活得小心翼翼,总是想努力把内心的羞耻、冲动与鲁莽暗藏起来。是外公在某一次喝过酒后,他语重心长地跟我说起,我应该偶尔尽情喝点酒,让自己稍微松弛和平静。

外公离开了糖厂。被辞退的外公回到了村子,养着一只山羊和一些牛,外公没能把它们赶到高黎贡山深处的草地上放养。外公多次来到了高黎贡山深处,据说他在那里养着一些蜜蜂,我不知道这是不是真的。我唯一能肯定的是,他曾多次进入过高黎贡山深处。外公家的田地更多是怒江那边,高黎贡山方向的那些田地在很久以前就承包给外人了,外公去往怒江方向和去往高黎贡山方向的原因,往往不一样。

对外公多次进入高黎贡山深处,我进行了如下的猜想:外公一定曾见到了父亲写下的心灵史,他的父亲激情洋溢地写到了那些迁徙的动物、璀璨的星辰和微观世界里的光。他因为那些动人的如童话般的描写,多次进入高黎贡山深处。我总觉得只有外公才是那个把他父亲写下的贝叶经全部看完的人,现在我们能看到的都是残片,往往是关于群体的记忆,很少有关于个人的心灵与精神。我在怀疑,那些极具个性化的东西,那些极具原创意味不是誊写的文字,是不是被外公藏了起来。那些文字应该是外公最看重的,它里面透露着他父亲心灵史的东西,这才是外公更好理解父亲的东西。在外公口中,他父亲同样是沉默寡言的,即便喝酒依然沉默寡言,却以另外的方式表达和记录,记录着自己孩子们的成长近乎童话的东西,只是为了自己的孩子们。外公肯定地说,他父亲留下了一些写给孩子们的书,只是大多都遗失了。有一次我想对猜测进行证明,那次我猛地喝了一杯酒,我觉得时机到了,把猜想和盘托出之后,外公只是微笑了,并没有搭话。沉默。沉默。沉默。很长时间的沉默,外公明显有点伤感了,我明显勾起了外公的一些伤心往事,其实外公的内心深处,同样有一些无法释怀的东西,只是他没有明说而已。

我看到了外公再次进入了高黎贡山深处。让我没有想到的是,他这次是为了去找岩蜂。老祖没有跟着他,而是在家里静静地剪着纸花。此刻,无论是老祖还是外公,在我的世界里成为一尊静默的塑像,他们静静地看着我,世界只是静默。

我跟着外公往高黎贡山深处走着。悬崖之上生活着传说中的豹子,也生活着岩蜂。那些悬崖是无名的,高黎贡山深处的那些山谷河流都是无名的,外公也不知道那些山谷与河流的名字。有一棵秃杉,还有一棵大树杜鹃,当遇见不认识的古木,我只能以“某棵苍天古木”来代指,因不认识而出现了太多这样的代指,太多的代指让世界变得更模糊,植物的无名与世界的无名之间,有着很大区别。有人说他们见到了岩蜂,细长的腰身,有常见的蜜蜂两只那么大。这样的计量方式并不准确,我仔细想了一下见到过的那些蜜蜂,形态大小似乎真的没多少区别,那么以这样的方式来计量一只岩蜂似乎也是可行的。岩蜂的巢穴如簸箕如月。岩蜂的巢还像极了在深山古木上生长着的大灵芝,只是颜色不一样,灵芝是深褐色的,而蜂蜜的金黄与岩石本身的色泽有着鲜明的对比。无论是在热带河谷,还是热带丛林,充斥着更多的还是对比。

我们远远就看到了蜂巢,岩蜂在悬崖之下乱舞,蜂蜜在滴落。我们很多人只能远远地望着,很多人远远望见了,只能望望,很少有人会把那些蜂蜜取下来。一些人有了这样的想法。那些去取岩蜂蜂蜜的人跟我们说,岩蜂确实有常见的两只蜜蜂那么大。如果取法不当,岩蜂的攻击力超乎寻常,有个人无意间说了即便躲到深水中,岩蜂同样有穿透深水进行攻击的能力。那些人,面对岩蜂时并没有表现出我们所想象和希望的慌乱,那时慌乱的反而是远远望着他们的我们,他们拨开了那些黑压压密集的岩蜂,岩蜂竟然没有表现出强烈的攻击性,那一刻岩蜂的表现多少还是让远远观看的我们感到了失望。

悬崖离地很高,需要搭起一些简单的云梯。云梯在搭建之前,人们举行了一场祭祀活动。祭师面露难色,跟他们说起了内心的不安。人们却执意要取岩蜂蜂蜜。祭师只好离开。人们开始搭造云梯。云梯搭造好,人们开始去取蜂蜜。蜂蜜并没有被顺利取下来,这时魔幻现实主义的讲述又在这里起了作用,云梯最终幻化成一条蟒蛇,有人被吞掉,有人因惊吓坠落而殒命。与那些执意取蜂蜜的人不同,我们没有任何的想法,就让岩蜂在那里继续它们的生活,其实我们已经失去了去搅扰它们的勇气。

岩蜂还生活在高黎贡山深处的那些悬崖绝壁之上,或者是某些粗大的古木之上。它们已经变得很少。我在问自己,真正看到了岩蜂的样子吗?其实我没有近距离看到过任何一只岩蜂。要看一只岩蜂就要深入高黎贡山的更深处。我梦见自己成为那些去拿蜂蜜的人中的一个。这次我们不搭云梯,他们把我从悬崖上放了下来,我悬在空中,借助风的力量,却找不到岩蜂。我看到了时间把悬崖切成了不同形状的石块,时间在石块上勾画着不同的纹理图案,或是缠绕,或是清晰的图案,图案上面有人,有不同的生命,那是崖画的一种。意识到自己恐高,梦就醒了。

当岩蜂变得越来越少,一些在这之前从未发现的动物,突然出现在了高黎贡山。我们暗自激动。世界深邃庞杂,我们深知很多生命早就已经存在其中,只是暂时或者永远未被发现而已。让我们感到高兴的是不断有新的生命被认识,我们也知道还有一些生命已经从那个世界离开。在高黎贡山自然保护所,我们遇见了一些真正热爱这个世界一切生命的人,他们的日常工作就是关注新生命的出现,以及一些一直存在的生命的变化。有新的动物或植物出现时,他们近乎狂喜。我们通过红外线看到了踽踽独行的云豹的身影。云豹出现在晨昏之间,它们栖身于某些古木之上。一个人进入高黎贡山深处是危险的,我们真有可能会遇到云豹,它们远远就嗅到了人的气息。我们也可能会遇见别的动物,最有可能遇到的是熊。熊攻击人、攻击羊群的事情偶有发生。在高黎贡山中生活,就必然要忍受并适应生存的矛盾。其实我们与动植物之间的矛盾,在高黎贡山并没有我说的那么突出。更多时候,我们与那些动植物相安无事地生活着。当听到一些人提到发现云豹,或者发现了其他的动植物时,我们很多人往往只会轻描淡写地“哦”一声。

在一些时候,我们会很好奇那些动植物的样子。我特别想知道高黎贡山中云豹的真实模样。红外线中的云豹,多少已经发生了一些变形,只能捕捉到模糊的影子。诗人说要把自己的内心真正打开,要让自己真正放松下来,这是进入热带丛林必须做的准备。诗人说,如果你做不到这点的话,就暂时不要进入那个世界。诗人还说,你还要跟他们喝酒。诗人一说,我就明白了。对于诗人的说法,我特别赞同。进入高黎贡山深处的那些村寨,边喝酒边谈论着对于世界的认识。那些被讲述的认识里,有着太多幻境般的因子,似乎只有魔幻而不可思议的视觉才能穿透那些密林,才能穿透那些绵延不绝的山脉以及落差很大的海拔。高黎贡山深处的那个村寨正下着小雨,弥漫的雾气就在离我们不远处飘荡着。那样的雾气特别适合那时的讲述。人们见到了在某个悬崖上生活着一只餐风饮露的豹子,它有时会来到悬崖边上看着悬崖之下的世界,其中一个老人信誓旦旦地跟我们说,他曾在悬崖之下感受到了来自豹子目光的灼烧。云豹是怎么上去的?是谜。那里是否真正生活着云豹?依然是谜。我朝那个悬崖望了一眼,在雾气的遮掩下,什么也看不到。在雾气的作用下,我又好像看到了云豹的影子。影子瞬间出现,又瞬间消失,我被酒呛了一口,猛然发现已经喝得有点多了。

当知道高黎贡山深处有羚牛时,我并未感到惊诧。我们是远远地看到了它们。它们悠然自在。它们并没有看到我们。只有为数不多的几头。据说里面有很多,至少几百头。那一刻,我们只是看到了那么几头,但已经足够。它们出现在山谷中的溪流边,溪流清澈喧响,可能是溪流的原因,它们并没有表现出惊吓惧怕的样子,它们中的几只躺在了宽大的石头上。那些石头是坚硬的,躺在上面,会莫名给人一种托承感,阳光照入山谷,石头托承着生命与阳光。

羚牛,我们只能远远看上一眼。我就看到过那么一回,甚至我都一直在怀疑那次经历的真实与否。其中一头朝我们看了过来。朝我们看了一眼之后,那些躺在石头上的羚牛纷纷站了起来,然后纷纷从那个山谷离开,它们那还算庞大的躯体,倏然消失在密林中,消失得让人觉得不真实。当我们的目光在那个山谷之中不断游弋之时,又突然发现了它们。

在这之前,我们在那个山谷发现了成片的野芭蕉树,上面已经没有任何芭蕉,但从有些残破的芭蕉叶上,能感觉到一些生命曾对它们进行了洗劫。可能是猴子,抑或其他,我们知道猴子很多,只是我们出现的时候,它们不在那里,我们知道还有其他很多生命的存在,只是当时的山谷显得有些空落而已。

一只疣螈在潮湿的环境里出现,它留下了一些独特的气息,另外一只疣螈出现,它们在那些厚厚的枯叶上面相遇,它们喜欢潮湿和腐殖层的气息。腐殖层所散发出来的气息很迷人。疣螈多少有些丑陋,它们的丑陋也只是我认为的丑陋。在这之前,我还不曾亲眼见过任何一只疣螈。它们在拒斥着我,背上鼓着的疙瘩更添几分丑陋,它们正准备对我的侵扰进行反抗。那时我已经影响到了其中一只疣螈精心的策划与等待,它是等到了另外一只,殊不知还等来了我,它们迅疾地从我眼前消失。让我印象深刻的是其中一只疣螈在消失前朝我意味深长地看了一眼,也许,我在它的眼里也同样特别丑陋。疣螈探寻世界时的那种徘徊,像极了我的表现,因为思考而眼珠上翻,那时我就是一只疣螈。当疣螈消失在那些厚厚的枯叶之中,我不敢追寻它们,我担心会迷失在高黎贡山的密林中,无法找到回家的路。而疣螈并不担心在高黎贡山中迷失。

当疣螈消失,扁颅蝠出现了。扁颅蝠,又一种生命,又一种生命的形态。其实直到现在我还没有见过任何一只扁颅蝠,我只是知道在高黎贡山的更深处有着它们的身影,它们异常小,生活在竹子之中。它们长时间生活在竹子里,只有很短的时间外出觅食。觅食回来的扁颅蝠,准确地找到了竹子上面很小的洞。在一个纪录片中,我看到了它们的身影,我在感叹的同时,也告诉自己,出现在高黎贡山深处,面对那些茂密的竹子,可能会与一些扁颅蝠相遇。我小心地绕开了那些竹子。那些竹子在风的作用下轻轻地摇曳着,扁颅蝠一定熟悉这样的摇曳。如果我轻轻摇晃一棵竹子,它们一定能轻易察觉那不是风,而是一个陌生的生命出现了。人们讲述着扁颅蝠,它们的存在近乎是虚幻的。在他们给我讲述之前,我很难相信世界上竟还存在着这样微小的生命。在关于高黎贡山的纪录片中,看到它们小小的身影时,总觉得这是一种让人不可思议的生命。

癞蛤蟆匍匐在地,如果不是我手中拿着的火把的光照亮了它,它将在暗黑的夜间继续匍匐。在安静的夜色中,我听不到它心脏的跳动。这是现实之中的癞蛤蟆,这是高黎贡山中,我们所遇到的真实的癞蛤蟆。由于《动物集》中的癞蛤蟆,现在只要看到癞蛤蟆,我想到的就是一颗心脏。这也让我曾对癞蛤蟆的厌恶感淡化了很多。这时匍匐着的癞蛤蟆,就是一颗安静的心灵。我们在高黎贡山中生活的一些时间里,也想拥有那样一颗安静的心灵。

在高黎贡山深处,当我把注意力都集中在那些生命之上时,我暂时忘却了热带河谷中的闷热。在热带河谷,空气闷热,经常会有眩晕和无力感。第一次来到那个坝子的时候是九月份。我们从一个相对寒冷的地方,来到了依然闷热的地方。一些人从极寒的滇东北高原迁徙到了闷热的热带丛林,最终,他们无法适应,纷纷逃回出生地。这让很多人感到百思不得其解。诗人与他们交谈才发现,那些人在热带丛林使不出力气,这样的感觉与我们刚出现在那里时很相近。

当黄昏降临,山谷归于沉寂,鸟鸣声消失,那些我谈论到的生命隐于密林深处,溪流开始哗哗地流着,就像它们在白日里停止了流淌。流水撞击着石头,一些落叶飘荡在流水之上。流水的声音,同样是寂静的一种。

下一篇:沸腾的水花

注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点。凡本网转载的文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。

扫码关注

山东文艺网公众号

- 11-25小雪 彭连熙图说二十四节气

- 03-02兰茶一味 文/南山月

- 02-09【越调·天净沙】兰贵人茶 朱善

- 02-06兰贵人·茶韵 文/东方美陵

- 02-04饮国香兰茶有感/刘明才

- 02-01茗品兰香吟/刘如彬

- 02-01欣闻兰茶雅会举办启动仪式感赋联

- 02-01咏兰贵人茶/王凌晓

- 01-31迎新春书画联谊暨兰茶雅会文化之

- 01-23在兰陵,该怎么说说这兰 ——