山东文艺网> 文学> 浏览文章文学

张旻:碑后面的青海

碑后面的青海

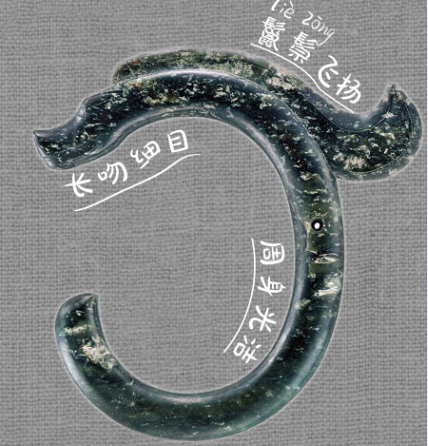

家里的小孩字写得潦草,为了修正,给他练练字,先给他选帖,选到汉隶,给他看看隶书原碑的图片。他问碑的后面是什么。按照物理来解释,很好解答,碑分阳面和阴面,亦叫正面和碑面,正面绝大多数有字,背面有字者有之,无字者也有之。碑的正面背面皆无字的大概是只有武则天和唐中宗的墓碑。即便是无字碑的后面是也是墓主生平难以追述的际遇和所在时代的背景。庙堂高处的皇家如此,像汉代曹全这样的“些小吾曹州县吏”也如此,《曹全碑》的后面今人看到汉末的官吏制度、黄巾起义,文教风气,关中风俗等等,可以说各取所需,我作为一个关注青海古代文史的人员,碑的后面自然要看青海的元素。

曹全碑

在汉隶中《曹全碑》地位之高,临摹的人之众,评论之多,鲜有可比。《曹全碑》《礼器碑》《张迁碑》《史晨碑》此四碑是明末清初同时进入书法视野中,并迅速成为书法家师承的重要碑帖。曹全碑出土于陕西,其余三碑均在石刻书法底蕴极其深厚的山东。《礼器碑》和《史晨碑》是记载孔子有关事迹的碑刻。《张迁碑》跟《曹全碑》是纪念张迁和曹全两位县级地方官的碑文。按照传统的地理艺术性格,东部的艺术比西部的文雅,俊秀,西部的艺术胜于雄壮、粗犷。因此汉代有“关西出将,关东出相”之说,盖地形而分文武,而汉代隶书四碑恰恰相反,出土西部的《曹全碑》以隽秀著称。曹全碑万历年间出土于郃阳县(今合阳)莘里村。莘里与古代一个叫有莘国的部落有关,传说中的有莘国出过像伊尹这样的圣贤,而有莘国的女性则更出名,传说大禹的母亲女喜,周武王的母亲太姒,都出自有莘国。在莘里村出土的《曹全碑》通篇柔美俊秀,端庄秀丽,灵趣飞动,静穆润和,完全是古之佳人的写照。这大概与这片土地的柔美性质有关,在中国历史辉煌的地方也充满苦难和曲折。《曹全碑》出土于万历初年,主要内容在写郃阳县令曹全在黄巾起义中收拾地方残局,安抚百姓。《曹全碑》就是以黄巾起义为背景,《三国演义》以黄巾起义为开卷。可惜名碑和名著之间没有交错。

当过县令的曹全祖上是汉朝开国功勋,文景之治的奠基人曹参曹相国,曹参子孙们枝叶四散,其中一脉迁徙到河西地区,曹全就是出自这一脉。曹全的高祖曹敏在敦煌、武威、张掖做官,曾祖曹述在张掖、四川做官,祖父曹凤在张掖、金城、扶风当都尉,最后成了北地太守。曹全的父亲早亡,从碑文看出曹全后来赡养了祖父曹凤的妾。推测曹全是爷爷曹凤抚养过的。曹全早年在西域戍边,当时疏勒国的一个叫合德的王子弑父篡位,并且停止对汉朝的进贡,曹全奉命出征,战役中曹全足智多谋,抚恤士兵,提振士气,最终俘获合德,让疏勒国重新称臣纳贡,曹全升迁为扶风郡槐里县令。后来,因丁忧回到敦煌隐居七年。光和七年重新启用,在酒泉任福禄长,查遍典籍“福禄长”这一官职仅在《曹全碑》中出现。到底是碑文笔误还是历史事实,曹全在酒泉一上任“福禄长”,苍天已死,黄天当立的黄巾起义从幽州冀州席卷整个大地。黄巾起义给东汉带来巨大的打击,许多地方的官员被杀,朝廷从西部向内地征调官员,曹全被调到郃阳县当县令。原因是郃阳县大姓郭氏家族也参与起义,这对当时整个关中地区造成巨大威胁。必须有军事的经验官员出任郃阳令,既要平叛起义军还要治理战后的残局,当时焦头烂额的皇帝询问群臣,谁是最合适人选。群臣回答“曹全。”曹全一上任先是扑灭战火,抚慰伤亡家庭,再是恢复男耕女织正常生产,稳定市井交易,重新赓续礼教,祭祀华山,增开学校,向朝廷选送人才。“费不出民,役不干时。”就是不向民众征收重新建设郃阳县的费用,义务劳动不影响百姓的作息。

曹全出生于河西,建功在西域,最后辗转到内地为官,这跟他的祖父曹凤的履历相似,祖孙俩都是边疆有军功,从河西升迁到内地。碑文中给曹全还有这样的一个评价“兴造城郭。”兴造城郭是曹氏祖孙家传的行政作风。西汉武帝元狩年间开辟河湟及青海湖周边地区,归属金城郡管辖,王莽秉政后将青海湖周边地区从金城郡中析分出西海郡,西海郡的郡所设在龙夷城(今海晏县三角城遗址),王莽失败后,西海郡所龙夷城成为羌人聚集地,东汉后期青海湖地区的羌人开始发起对汉朝的武装反抗,龙夷城被战火波及废弃,汉和帝永元时金城郡西部都尉曹凤请命收复西海郡后,曹凤重新修葺废弃的龙夷城,而后城名改为龙耆城。在动荡的东汉末年依旧把青海地区纳入中原管辖。很多次我猜测,曹凤在青海湖边“兴造城郭”时有没有带着他的孙子曹全。

龙耆城,这个地名从青海湖边的三角城一直不停地移动。青海地区出现了龙支城,龙置县、隆治等地名。按照清代地理学家顾祖禹的考证,龙耆城具体位置在今天的青海平安区,唃厮啰时期成为宗哥城。流经宗哥城旁边的湟水那时起在藏语中称为宗哥河(也译作宗喀河)。每次过平安,看着湟水悠悠,就想起龙耆城,想起曹凤,想起《曹全碑》。想起曹氏祖孙兴造城郭。一走神就到了乐都。

赵宽碑

乐都高庙白土村,也埋着一块汉碑,碑头写的是“汉三老赵掾之碑”。学界称为《汉三老赵宽碑》,简称《赵宽碑》,赵宽是西汉名将赵充国的五世孙。掾是副官的统称,即三老。碑文中对赵宽的籍贯明确说:“金城浩亹人。”汉朝的浩亹县在今海东市大峡以东,湟水以北,浩门河以南,湟水和浩门河交汇的三角地带。以赵充国封侯加爵的显赫的家世来说,赵宽其实已成为浩亹县的平民了。而这恰恰是赵充国的政治终极目的,赵充国以76岁的高龄出征河湟,他不仅用政治、军事才能把河湟地区牢固地纳入华夏版图,而且给青海留下了两个成语,一篇文章,一通碑文,从文化的角度审视,这是绝无仅有的。

以河湟事件和地理为背景的成语,就是失之毫厘,谬以千里和百闻不如一见。这两个成语中看出一个古之名将的谨慎着微,究查实际的将风的品质。文章就是《条上屯田便宜十二事状》,是中国历史最早最全面有关屯田制度的文字,通篇闪耀着赵充国的军事和地方治理才能的光芒,更为当时河湟的民族关系留下宝贵的历史资料。屯田就是让中原的士兵们世代留守在边疆。其中包括自己的子孙后人。

赵充国年少时随汉武帝的舅哥、贰师将军李广利北征匈奴,因李广利指挥失误,李陵投降匈奴,主帅李广利被匈奴的重兵包围,赵充国身负三十伤口,将遭围将士带出包围。这给极要面子的汉武帝带来些许安慰,武帝一面痛恨李陵,易怒司马迁,一面抚摸赵充国身上的伤口称赞他的智勇。此后赵充国一直卫国戍边,在边疆的声名与飞将军李广齐名,李广出道时在处理西部羌人事务,成名于北方防备匈奴,而赵充国起家于北方抵御匈奴,扬名于西部招抚羌人。七十六岁深入河湟,白发出征白发回,许多中原弟子最后留守的河湟,他的后裔们多半都在西部任职。到了东汉末年,河湟地区发生大规模的羌人起事,赵宽的父亲赵孟元带着四个儿子参与平叛,结果三个儿子被战争吞噬,独留赵宽一人。当时河湟地区郡县残破,人民流离失所,赵宽不得已迁徙到冯翊(今陕西大荔县,与曹全任职的合阳县接壤)定居,其间开始修习典艺,学习诗书,喜欢礼乐,研究史略,痴迷雕篆六体。据碑文溢美,赵宽的学识不亚于汉朝的扬雄、贾宜、班固、杜子春等名家。后来回到上邽(甘肃天水)故里,即赵充国的出生地,上邽太守非常喜欢赵宽的才华与能力,让他出任督邮一职,督邮是实权,《三国演义》里刘备被督邮索贿,导致张飞怒打督邮。赵宽以生病为由没有任职。为此又回到了自己的出生地浩亹县隐居。但是有德才的人像兰花一样,即便生长在幽林之中,时间一长别人就能嗅到它的馨香。当地人们邀请赵宽做“三老”,三老是汉朝的掌教文化的基层官员,有乡级别的三老,也有县级别的三老,要求年过五十,有修行,能率众的德高望重者担任。赵宽被聘请为浩亹县三老。赵宽很有原则“师而不臣”,就是在三老职务只做文教工作,不做官。碑中记载曹全“教诲后生,百有余人,皆成俊艾,仕入州府。”这是青海地区最早记载教育工作文字,通过教化,百余名本地子弟进入各州各府任职,这是开青海教育先河,碑文自然有过誉之词,就算是打对折,也是蔚然成风的。

1942年,《赵宽碑》在乐都县白土崖村出土,因无人识得碑文弃于路沟,后经方家辨出,移藏省图书馆,《赵宽碑》一经面世引起金石、 碑帖、书法、史学界的躁动,前来研究探看的名家如流,各惊其奇,各说其妙,各取其奥,尤其海内书坛一时倚重《三老碑》,拓印本随即摆在书家案几。可惜碑身后来在一场大火中焚碎,仅剩碗口大的残片。

在河湟重镇大通县的教育局楼道里挂着许多本地书法家张国龙先生用《赵宽碑》的字体书写的教育工作名言警句,可谓对赵宽文教风范的继承。

《赵宽碑》一千八百年后出土,迅速成为书家临摹的新帖,在于它的字体曼妙俊逸、结构气象嵯峨,《赵宽碑》与《礼器碑》在点划线上如出一人之手,不同之处《礼器碑》是万世师表孔子庙宇中的碑文,结字端庄严整,浑厚强威,而《赵宽碑》精神飞动,轻松妍秀,字字奇妙,阅读碑文如在山阴道上光景目不暇接。尤其《赵宽碑》中许多词语文气沛然,寓意美好深远,如“兴微继绝,仁信明敏,壮勇果毅,淑慎其身,在约思纯。”都是感奋人的佳句佳词。从中看出碑文出自当时的文章大家之手。也印证了《文心雕龙·诔碑》所说的:“其叙事也该而要,其缀采也雅而泽。清词转而不穷,巧义出而卓立。”

《文心雕龙·诔碑》中记载:“自后汉以来,碑碣云起。”《曹全碑》和《赵宽碑》都是汉灵帝时期的产物,《赵宽碑》刻成于光和三年(180年),《曹全碑》刻成于汉灵帝中平二年(185年),两碑相成前后只差五年,这一时期社会动荡不安,墓主生前被时代的浪潮席卷飘摇,显赫的家世,高洁的品格,在乱世之中尤为艰辛,亦尤为珍贵。记载他们的这些高雅的碑文沉积于泥沙之下后,一个叫建安的世代开幕,那一时期诗歌有三曹,文章有七子,书法有二蔡。他们白昼扬戟攻坚城,夜夕秉烛挥毫写诗章,这之中也有来自河湟的英杰们散漫四海,西平郭氏鞠氏等大族东进南下,在汉末浑浊的乱世里显英雄本色,更有明元郭皇后这样的女子跻身庙堂,为河湟增誉。四海的豪雄也同样远来河湟,马腾、韩遂、边章、张郃、姜维这些汉魏名将戎马倥偬于湟水河畔,他们都是历史的中流,身后定有一通碑文,碑身或许还在某片土地的泥土下埋藏尘封,尘封的还有河湟的一些秘史。

胆巴碑

书法评论家朱以撒先生有“倚重无名”之说,认为习书者不必非要师承二王、虞世南、欧阳修、柳公权、颜真卿等巨匠之作,可以找到许多无名作者的好碑好帖临摹学习。此说其实古已有之,书法要古,文章求新,书家们为求别流,一旦有古碑出土,从者如云,《曹全碑》《赵宽碑》的撰文和书写都没有作者名字,墓主虽然有姓有名,但庙堂无封爵,史书无传略,书家们倚重无名使二碑从无名成为有名。

晋唐以后,书界以有名书家写有名人事物者渐次多现,欧阳修之《礼泉碑》,虞世南之《孔子碑》,柳公权《玄秘塔》,这些都是名家要事,五代、宋以来士大夫们留心诗意生活,书帖多写细微事物,五代杨凝式,宋之蔡、苏、米、黄这些大家们写下《韭花帖》《郊燔帖》《寒食帖》《花气熏人帖》等平常事物名帖,就连一国之君宋徽宗也写《草书团扇》。可谓名家重小事。

蒙古铁骑入驻中原,下马背,居雕梁画栋,开始慕南朝绚丽文明。赵宋皇孙、吴兴才俊赵孟頫以清秀之姿,卓然而起,执宋以后书坛牛耳。深为元世祖忽必烈器重。赵孟頫不仅是元代书法冠魁,纪晓岚评价:“不但翰墨为元代第一,即其文章亦揖让於虞、杨、范、揭之间,不甚出其后也。”不仅如此赵孟頫的夫人管道升、儿子赵奕、赵雍也是造诣很高的书法家。忽必烈把赵孟頫当作文化宝藏遗留给他的继承者们,忽必烈的孙子元仁宗自豪地说:“使后世知我朝有斗家,大妇父子皆善书,亦奇事也。”

在宗教界,元世祖忽必烈还器重另一位来自当时突甘斯旦麻即今玉树州称多县的年轻佛教弟子胆巴,胆巴是梵语,汉语译为妙华,胆巴年少时远赴天竺学习佛法,后随八思巴进入元大都忽必烈的汗帐。据《元史》记载忽必烈让胆巴祈雨,立得应验。深得忽必烈器重,胆巴在元朝时期在佛教界声名地位仅次于八思巴,忽必烈末期胆巴因与宰相桑哥不和,被贬谪到潮州,后来因护国有功回到大都,元武宗将五台山的龙兴寺古刹封为胆巴的道场。不管是潮湿的天竺、潮州,还是炎热的元大都、五台山,胆巴那清凉的故乡玉树州称多县至今流传着他的许多传说,称多县的尕藏寺里依旧延续着胆巴活佛的转世系统。

元成宗大德七年(1303年)胆巴圆寂。元仁宗继位后追谥胆巴为“大觉普惠广照无上胆巴帝师。”到了延祐三年(1316年)元仁宗请赵孟頫为胆巴撰文并书写《大元敕赐龙兴寺大觉普慈广照无上帝师之碑》。

此时赵孟頫63岁,书法功夫已登峰造极,赵孟頫在书法史上直追二王、虞、欧、颜、柳,篆隶楷行草无所不工,尤其以楷、行为擅长,楷书代表作有《道德经》《妙严寺记》等,行书有《洛神赋》《二陆文赋跋》等,都是神品。《大元敕赐龙兴寺大觉普慈广照无上帝师之碑》面世后被誉为“古劲绝伦,品属第一。”,该碑又称《龙兴寺碑》,简称《胆巴碑》。赵孟頫因奉旨书写,是经过精心布局酝酿,典型的笔在意先之作,以楷书写成,偶尔夹带行书的游丝牵线,在楷书的规整庄重里带有行书的潇洒飘逸,把自己的楷、行两大书体神功都迸发出来。

当时,赵孟頫誉满全国,胆巴名冠九州,是名家写名人,终成名帖。也为胆巴留下了弥足珍贵的资料。元代终其一朝,出现了许多来自边疆地区,少数民族和世界各地的英杰,但因文脉不续未能留下史迹。当马可·波罗的游记红遍西方,重新传到中国时,学者们在元代的史料中竟然找不到关于他的只言片语。明朝修《元史》时,因资料匮乏,这些人物的事略草草几笔,好在胆巴的事略有赵孟頫的《胆巴碑》辑裁而成,得以流传。

享堂跫音

青海籍历史学者李文实先生在他的《西陲古地和羌藏文化》一书中多次澄清,清朝以前老鸦峡尚未开通,官道是从甘肃连城南面青海乐都北部的达坂山进入西宁地区,这是为了绕开河流汹涌、地势险峻的老鸦峡,绕开老鸦峡自然也就绕开享堂峡。清朝人的游记中证实了李文实先生的考证。1898年支持康有为戊戌变法的礼部左侍郎阔普通武,因帮维新派转递《请定立宪开国会折》,被慈禧贬降为西宁办事大臣,阔普通武1898年来青海,1903年离开青海,将进出青海的经历所见写成《湟中行记》,明确记载进出青海皆取道乐都北部的达坂山。西汉时期的浩亹县就设立在湟水与浩亹河夹角地,达坂山余脉的南北麓,1942年,出土在达坂山南麓湟水北岸乐都县白崖沟村的《赵宽三老碑》,记载西汉名将赵充国的孙子赵宽为“金城浩亹人”,而达坂山北麓的永登县河桥地区至今以浩亹古城自居。可见西汉的浩亹县就是以李文实先生说的以乐都北山的古道为纽带,把这一区域连成为一个行政体。当时的浩亹县南临湟水,北面是浩亹河,今天叫大通河,浩是浩浩荡荡,亹是两山夹水的地貌,浩亹河流出享堂峡的地貌完全如此,西汉时期享堂属于浩亹县,与享堂隔着湟水的川口在当时属于允吾县。

19世纪西方的探险家把目光和脚步投向了神秘的青藏,其中法国的传教士古伯察以极富传奇的经历捷足先登,是第一批到达拉萨的人,并写下《鞑靼西藏旅行记》,而轰动西方学界。这让后世的探险家们既羡慕又嫉妒,三十年后俄国人普尔热瓦尔斯基到达青海后因经费不足,加之普氏野蛮强横,途中与当地百姓发生流血冲突,终究未能抵达西藏,成为普氏临终遗憾,普氏在他的著作《蒙古与唐古特地区:1870—1873年中国高原纪行》一书中,在青海境内多处诋毁和怀疑古伯察进入西藏有可能是编造虚构的。古伯察游记述在渡过布哈河时两只驮运物资的牦牛被河水冲走,普氏认为他多次来回渡过布哈河,布哈河的河水连兔子都冲不走。古伯察在书中没有描写青海湖南山,普氏认为这是不可思议的疏忽。其中古伯察身边的一个青海人让他更生气。其原因如下:

在叶十三府,我们遇见了曾为丘克(古伯察)担任向导的桑达钦巴……。桑达钦巴向我们讲述了自己当年在旅行中所经历的形形色色的奇遇。可是,当我们建议他重振雄风,加入考察队,与我们一道前去西藏时,他却以年龄太大为由,断然予以回绝。

这是普尔热瓦尔斯基在进藏前,从张家口行进呼和浩特的路上专门去了一个叫作叶十三府的地方,找这位名叫桑达钦巴的人,普氏目的是让当年帮助古伯察进入西藏的桑达钦巴继续做他的向导。

桑达钦巴是古伯察能顺利进入西藏考察的重要助手,与普氏的印象一样,古伯察在游记中随时提起这位善于讲述种种离奇故事和制造传奇经历的桑达钦巴,桑达钦巴就此成了西方人笔下详细描述的第一个青海人。古伯察从永登县城到了享堂峡北面的河桥驿,自进入甘肃地界,桑达钦巴随时讲起他的故乡——三川,桑达钦巴是三川地区的察汗胡尔人,三川即今民和县的官亭、中川、甘沟部分地区。当时古伯察从永登的河桥翻越达坂山要进入乐都的老鸦堡,他本人没有从享堂峡进入民和,而是在河桥驿给桑达钦巴八天的休假,让他探望自幼离别十一年的故乡。桑达钦巴是山川土族吉土司的管辖的百姓,幼年时期出家为僧,十一岁时因天性自由,不受约束,逃离寺院,云游到内蒙古地区,因此他在鄂尔多斯被称作吉喇嘛。三川地区是多民族聚集地,自古多僧侣,在儒家和书院教育未进入之前,寺院教育在此留下深深的痕迹,桑达钦巴是其中一位。民国时期热忱开拓青海教育事业朱海山也是三川人,幼年也是僧人。这两位是为人熟知的。我在写这篇文字时向民和的朋友们了解桑达钦巴的线索。看到作家古岳先生写他老家民和甘沟的文章,古岳先生的小外公也是一名僧人,后来云游到蒙古,最远到乌兰巴托,这履历跟桑达钦巴很相似。同样三川籍的朋友李静那里了解到她的一个堂爷爷,年轻时是塔尔寺的走镖僧人,往来北京、塔尔寺之间,保护寺院的旅队,而她的伯伯也是塔尔寺僧人,后随解放军去西藏当翻译。这三人与桑达钦巴和朱海山经历相同。从中看到山川地区这种普遍的现象。

桑达钦巴因阅历丰富使见过他的人无不钦佩,在为古伯察充当向导、侍卫、杂役,协助古伯察成功进入西藏后饮誉世界,古伯察也在游记中篇篇提到这位伙伴,而且通过桑达钦巴对土族作了介绍,这是西方人第一次观察土族:“察罕胡尔人也可能是该省中最突出的一个种族。他们占据了一般通称为“三川”的地区,即就是我们的驼夫桑达钦巴的故乡。察罕胡尔人具有汉人的全部足智多谋和智力超群的特征……他们操一种特殊的语言,系蒙语、汉语和东部藏语的混合语言。如果相信他们之所说,那么他们就属于鞑靼血统。在此情况下,我们可以说他们非常好地保留了其先祖的粗犷和桀骜不驯的特征。”

古伯察进入西藏被发现是洋人,在拉萨驻藏大臣琦善对桑达钦巴进行问讯,在成都四川总督宝兴也审讯过桑达钦巴,桑达钦巴却是光明磊落,对答如流,朝廷最终弄清古伯察等人就是单纯游历,最后送回本国。四川总督宝兴给皇帝的奏折写道:“至番民萨木丹尽巴(桑达钦巴)系甘肃碾伯县人,因早年随喇嘛流落蒙古地方,经该夷人等雇令服役。至萨木丹尽巴,讯止受雇服役,应即解回原籍甘肃碾伯县,交保管束。”桑达钦巴最终还是没有到三川接受管束,还是回到了内蒙古。

普尔热瓦尔斯基进入青海湖流域后完全否定古伯察曾到过西藏,尽管他的口袋中装着一本古伯察的《鞑靼西藏旅行记》为指导,而对青海湖的来历传说完全誊了古伯察的记载。后来许多人也开始质疑古伯察进藏之旅,很多国外旅行家和学者跑到桑达钦巴的居住地——西子湾,探望这位享誉世界的察汗胡尔人。顺便询问有关古伯察的进藏经历,桑达钦巴用真实的细节,维护了古伯察的声誉,很多人邀请他做进入西藏的向导,都被婉拒。就连他的故乡三川也成为旅行家们心中一个向往的地方,1888年,美国汉学家、藏学家柔克义到内蒙地区遇到桑达钦巴的侄子时写道:“三川使我很感兴趣,因为古伯察的向导桑达钦巴生活在那里。”

清末老鸦峡开通,享堂成了甘青要冲。不少内地旅行先驱开始走向青海,留下数十种清末民国时期的各种游记。在享堂的险峻山体和汹涌河流之间的路上,骡鸣马嘶蹄声密,车轮扬尘人喧嚣,游历之人惊吓之余,颤巍巍地用笔重彩浓墨的写下享堂的喧嚣、尘埃和雄秀景观。如今进入进行西宁的高速路、铁路都绕开了享堂,享堂峡险峻的山道日复一日在消弭,更别说那些行人们的足迹了,只有他们留下的文字,在延续当年走在享堂山道上飒飒的跫音。

八时抵马莲滩,旋渡大通河……大通为湟水支流,源出阿木尼厄库山,沿途乱石遍地,宿草萋萋,殊见荒凉。南行十五里,沿途桃梨盛开,春色恼人。

1936年当时的教育家庄泽宣赴西北考察教育事业,当时他看到西北社会情形贫穷荒芜,眼中只见也是宿草萋萋,在民和看到的桃花夭夭,梨花似雪,聊慰他一路忧国之心,激起游历兴致。民和是青海果树栽培最早的地区,至今民和有杏儿乡、核桃庄乡等地名。

朋友李静的文字里频频见到她老家民和桃李梨柰闪耀在春日繁花似锦的片段,我在《青海古树名木录》的审读稿里看到青海的梨树中树龄最长的一棵木梨就在她的村子里,距今有五百八十多年的历史,树冠之大如垂天之云,花开似千层堆雪。在隆治乡有青海最大的古梨树群,是二百棵树龄都在二百年以上梨树组成。青海最早咏梨花的诗,就是乾隆年间西宁府佥事杨应琚写的《宿川口越圣寺梨花草堂晓起作》:“一夕山风衣倍加,晓来板屋乱鸣鸦。开门惊道满庭雪,细看方知是梨花。”

青海古树保有量中民和排在第一,全省树龄超过五百年的一级古树有35株,其中民和就有18株。民和峡门村和南庄子村分别有树龄超过1400年的花叶海棠和古槐树,这是青海已知树龄最长的两个古树。许多珍贵的树木都是经过民和进入河湟深处,青海地区的第一棵银杏树就在官亭镇政府院内。院内还有一株榆树与槐树嫁接的新奇树种,四十年前历经劫波的李文实先生到民和实地考察民和历史遗迹,看到这棵槐榆嫁接的树木被其新奇所吸引。李文实先生受教于史学大家顾颉刚门下,顾颉刚极其看重李文实的史学天分,顾颉刚亲命李文实专攻钻研河湟即西陲历史地理学,遗憾李文实命运多舛身陷囹圄三十余年,在迎来清白之日,斯人老骥伏枥,赓续师命,1987年,民和成为李文实复出后最早进行田野调查的地方。而此整整50年前的1937年他的恩师顾颉刚也来民和。以下是顾颉刚写在进入享堂峡的文字:

自窑街西行上山,沿大通河,左循危崖,右瞰深流,风景绝佳;而道途甚狭,宽处仅丈余,狭处则七八尺耳,车回路转,稍一不慎便将投入十丈之渊。加以此为甘青大道,骡马经行者甚众,而牲畜不习见汽车,不识是何巨物作大声追其后,相率骇奔,驴性尚驯,圉人按之即止;骡马力强,逃窜之际遂使人畜俱倒,或断缰远驰,车中见之,为之捏汗,转忘己身所处地位之亦险绝也。

顾颉刚是现代历史地理学的开拓人和奠基者,1937年他避难兰州,期间涉足河、湟、洮、渭之间,考察古代历史著作中的地名方位。因这次游历河湟间,他对《后汉书·西羌传》中记载羌人首领无戈爰剑被秦国追击的“遂俱亡入三河间”文字,考证断定“三河间”即黄河、湟水、浩亹河三条河流域。民和县是青海东部的三条重要河流曲经、汇合的地方。就是水系发达的南方也没有这种阔绰。后来与羌人有关汉朝名将赵充国、马援、邓训都曾在三河流淌的民和文治武功。

上山后即达湟水北岸。两岸土地之肥沃,田园之优美,远在庄浪河流域之上。沿路杨柳夹道,果园菜圃相连,村落整齐,人口稠密。乡村中常见有高髻弓鞋之妇女,颇富古味。此种妇女谓之“凤阳婆”,乃明初皖军平定西北时,随军带来的妇女所遗留之风俗。记者于秋间游洮河上游,见岷县临潭一带妇女,亦多高髻弓鞋之习俗,盖亦明军西征时之遗留。

这是1936年时任《大公报》记者范长江站在享堂峡,看到河对面民和的情景。范长江足迹遍布九州,阅见各地民俗风物,眼光极度犀利,他从青海汉族妇女穿的特殊鞋子上就看出了青海先民的祖籍。2010年范长江诞辰一百周年时,其家乡四川内江为其再版《中国西北角》一书中,对祁连山南部的河湟篇章就是一幅凤阳婆的插画开启。青海汉族历来传说先民明朝洪武时期来自江淮。江淮地区明成祖时期划为南京府,因此南京成了许多青海汉族的祖籍地。

元朝后期统治者腐朽无道,江淮地区民间的明教、弥勒教以安徽亳州为根据,在郭子兴的带领下开始起义要推翻元朝,史称红巾军起义,朱元璋就在江淮红巾军领袖郭子兴部下从事,郭子兴死后朱元璋吞并其旧部,脱离背叛红巾军独占江淮。红巾军起义使元朝一蹶不振,为朱元璋最后推翻元朝做好了铺垫。但是朱元璋坐稳天下后开始清除一起推翻元朝的功臣和其他势力,《明律·礼一》规定:“及妄称弥勒佛、白莲社、明尊教、白云宗等会,一应左道乱正之术,或隐藏图像、烧香聚众、夜聚晓散、煽惑愚民,为首者绞,为从者各杖一百,流三千里。”那些最早推翻元朝的组织成了“左道”开始清除,这些左道不少来自朱元璋的老家凤阳,而且流放到三千里外。从江淮南京算起,河湟正在三千里外。范长江一眼就看出了青海汉族妇女有凤阳婆的遗风。

历来的开国皇帝都深受同乡的爱戴,朱元璋却被凤阳人口伐,“说凤阳,道凤阳,凤阳本是个好地方,自从出了个朱皇帝,十年就有九年荒。”这些九年荒中人们自然就流落他乡以乞讨和江湖卖艺为生。其中,有不少凤阳女性以耍猴糊口,在许多雕刻及戏剧中凤阳婆的形象就是一个带着猴子的中年妇女。无法得知当年被流放河湟的老朱的江淮同乡中有没有带着猴子的凤阳女子,那些原住民们是否新奇这些拉着猴子的外来人。几百年后江淮移民们俨然成了这片土地原住民后,把来青海的外地人们叫作“拉猴”。

下坡行河滩中,十里至海石湾庄,庄西南三里许,即大通河与湟水合流之处也。由海石湾折西北行,五里许下一高坡,即大通河出峡之口也。按大通河即《汉书》所谓浩亹水,《水经》所谓阖门河,颜师古曰:“浩,水名也。亹者,水流夹山,岸深若门也。《诗·大雅》‘凫鹥在亹’,亦其义也。”今按大通河出峡之口,大山对峙,岸高于水约十丈,相距约六丈,上有桥跨之,河水为石峡所束,波平声寂,其深莫测,然后知古人命名之确也。过桥折南行五里,至享堂宿。

这段文字是周希武在1924年进入享堂时的记录。享堂在大通河和湟水河交汇的地方,2019年夏季笔者特意到了大通河和湟水交汇的对面,看到水鸟们在两河夹角的三角滩上悠闲地游动。浩亹河从高高的两山之间一头扎入湟水,完全是颜师古的注解。“亹者,水流夹山,岸深若门也。”那些水鸟恰好再现了《诗经·大雅》中“凫鹥在亹”的画面。凫,就是野鸭子。由此我想到享堂这片地名蕴含的意义,享堂地名来历解释有两种,一说是跟唐朝和吐蕃的冲突有关,说吐蕃在此向唐朝投降。一说是跟明代李英土司有关,李英及后代葬于此地,是李氏后人祭祀祖先的享堂。

两河交汇的三角地带是水鸟们聚集的地方,“三山半落青天外,二水中分白鹭洲。”李白在凤凰台下见到的白鹭洲也在两河的交汇处。安史之乱后吐蕃割据此地,宋朝时期这里成了吐蕃后政权唃厮啰的中心地带,享堂对面的二级台阶上就是唃厮啰政权的第一代首领唃厮啰居住的邈川城,因此唃厮啰被宋王朝册封为“邈川大首领。”邈川城相当于唃厮啰政权这一时期的都城,一个政权对自己都城对面山川自当有本族语言的命名。那时邈川对面两河交汇的三角滩有很多的鸟儿,邈川城头的人们看了看鸟儿们聚集的两河口说:秀儿堂(བྱིའུ་ཐང)。秀儿堂在藏语里就是鸟儿聚集的滩。千百年后“秀儿堂”的儿化音慢慢收缩成“享堂”。《诗经》中意象,我眼前的所见和猜想,许是享堂的地名的由来,至少也增添一种解释。

周希武是北地区地方志大家,他在享堂回溯了浩亹河的历史脉络。之后进入青海写下《宁海纪行》《湟中随笔》《玉树调查记》,后来任甘边宁海镇总务处长,此职务相当于青海建省筹备组办公室主任。他与倡导青海建省的重要文士黎丹一起兴办博物馆、巡回文库、讲演所、图书馆等,是青海文教事业打基础的人。他还在青海建省中,倡导把极富历史、文化含义的浩亹这个地名重新在青海起用。从享堂沿着浩亹河溯200公里,到今天门源县的浩亹镇(1953年改为浩门镇),就是二千年前古浩亹县地名的延续。可惜从享堂沿着湟水逆行十多公里就是周希武建省前夕殉难的莲花台。

由此入享堂峡,两山夹峙,水流其间,一望清碧。车行山腹,径狭而陡,下临深渊,且有潜冰暗滑,非常危险。……惟风景甚佳,俯视下流,半从冰层下过,冰白水碧,一样清澄。约二里许至享堂,即宿其地。盖民和十九年始由乐都分出,故仅县府一,学校一,商民十余家,居民百余户,反不如享堂之较繁盛也,惟闻全县有完全小学校七处,内女小二处。三川有回教教育促进会所办完全小学一处,学生七十五人,经费七百二十元。义务小学十处,初级小学五十八处,学生共一千一百余人,经费共四千五百七十元。回民初小二十七处,全县教育经费共一万二千四百二十元,较前属碾伯时教育大进步,学校增加甚多也。全县人口共六万零五百余人,男三万三千五百余人,女约二万七千人,分汉、回、藏、土各民,汉人散居各地,回民以享堂镇、马营镇处为最多,藏人以唐让、硖门等处最多,土民多散居于官亭、三川。

这是1936年教育家、边疆研究专家马鹤天夜宿享堂记下的文字。马氏致力于西北民族地区教育事业,因此他每到一处总是关注当地的民族教育。从马氏笔下看出,当时新建立的民和县民族教育为当时青海之最,并对民和各民族的分布作详细了解。

民和是青海地区少数民族构成最多元的地方,这片土地从原乐都县析分出来成立新县时,就考虑到了这里民族众多的首要特征,取名民和,就是各族民众和睦相处之意。汉,唐、宋时期这里发生过许多战争,尤其在湟水边上,汉与羌,唐与吐蕃,宋与唃厮啰、西夏、金皆不时会猎于民和地区,马援、夏侯渊、张郃、李靖、哥舒翰、李元昊、王厚王韶父子等兵家在此或戎马倥偬,或枕戈寝甲,总之兵事长起。从元朝起悄无声息民族融合在这里开始。藏族和土族先民们亘古守候,蒙古、回族的先民远道而来。从江淮迁徙过来的汉族在这里安居,或歇歇脚后继续西行。2019年,大通县书法家张国龙先生在誊写自家家谱,上写其祖上从南京迁至甘肃七里寺,后迁到大通县,张国龙先生询问甘肃七里寺在何处,是他们祖上从南京迁徙过来的第一站,七里寺就在民和古鄯镇,1929年之前民和属于甘肃省管辖。

对于这么多民族杂居,明朝以土司制度进行治理,民和就成了明清时期土司最多的地方,试看这些土司的祖上族源。李土司是沙陀人李克用的后代,不少迁居民和的赵土司的后代是成吉思汗时期回鹘人黑旦的后裔,冶土司是来自西域维吾尔人的后裔,祁姓土司的后代是蒙古人朵尔只失结的后裔,朵姓家族是西夏国相斡道冲的后裔,都是元朝北归后遗留官员被明朝抚用,封为世袭同知、签事。喇姓土司是哈剌反的后裔,辛土司是朵力癿的后裔,朱土司是癿铁木的后裔,甘土司是帖木录的后裔,此四家都是本土世居土著民的后裔,其中有藏族和土族的先民。三川土族认为他们是来自辽东吐谷浑的后裔,民和的藏族文献可考是唐代时期吐蕃王朝驻军的后裔。除了这些口头传说和文献可考证其族源,还有许多人家的源流淹没的时间里,那里一定还藏有许多让人耳目一新族源故事。民和是山川河流奔腾交汇之地,民族也一样。

【张旻,青海门源人。青海省作协会员,有散文随笔散见于报刊。】

下一篇:冬树

注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点。凡本网转载的文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。

扫码关注

山东文艺网公众号

- 11-25小雪 彭连熙图说二十四节气

- 02-09【越调·天净沙】兰贵人茶 朱善

- 02-06兰贵人·茶韵 文/东方美陵

- 02-04饮国香兰茶有感/刘明才

- 02-01茗品兰香吟/刘如彬

- 02-01欣闻兰茶雅会举办启动仪式感赋联

- 02-01咏兰贵人茶/王凌晓

- 01-31迎新春书画联谊暨兰茶雅会文化之

- 01-23在兰陵,该怎么说说这兰 ——

- 01-23兰陵兰/李立群