山东文艺网> 文学> 浏览文章文学

怀念母亲/张守国

人一旦到了花甲之年,时钟就好像转快了,逝如流水一般。转念一想,再过个把月,母亲走了就三周年了。

三年间,我每每伏案,敲击键盘,写一点纪念母亲的文字,还未曾打开思绪,就已经涕泪泗流,湿了衣衫。母亲的音容笑貌仿佛从未走出我的视野,那样真切,那样清晰,那样富有时间段和画面感,令我无法自持,混钝错乱,连只言片语也写不出来。 母亲享年一百岁。上苍何其眷顾,赐予我这样的鸿福,天下能有多少人活到三位数啊!谁能够将自己的生命年轮载入一个世纪的长河,且历经磨难,岁久年长,静静老去且寿终正寝,我敢骄傲地说:我的母亲算一个。

母亲出生于上个世纪二十年代初的偏远山村,虽当时西风东渐,却未能拂去旧尘,母亲还是难逃裹脚的厄运。七八岁时就裹成尖尖的三寸金莲,脚面隆起如丘,十个趾头盘曲斜压在脚面之下,严重畸形。当时的社会战火兵燹,积贫积弱,年幼的母亲没有读过一天书,姥爷也没有找先生给起一个正式的名字。可以说,母亲是在社会动荡、粮食短缺、贫困交加成长起来的。

母亲嫁与我父亲后,养育了五男五女,盖了五幢房子,娶了五房儿媳。自打我一记事,大姐就已经出嫁了,大哥也已订婚。母亲的脑后就窝着个纂,穿着一件灰蓝色偏大襟的粗布褂子,加上小脚,走起路来左右摇晃,给人弱不禁风的感觉。可现实生活中,母亲却和棒劳力一般,样样活络都是拿得起,放的下。小时候,母亲最愁的就是一家人的吃穿了。要知道,在当时的社会条件下,能保证“一个班”人员吃饭问题,绝不是一件简单的事。想着让我们兄弟姊妹填饱肚子,每天天不亮,母亲就第一个起床,我总是被她拉风箱的“咕哒咕哒”声吵醒。为保证我们的穿衣,每年的寒冬,母亲总是手摇纺车,忙个不停,我经常半夜醒来,仍听见母亲摇纺车的“嗡嗡”声。因为贫穷,母亲从不舍得添置新衣,一件衣服总是缝缝补补穿七八年,却尽量让我们穿的暖和周正。更艰辛的却是日常,白天母亲还要到生产队里去干活挣工分。出工结束后,不管多累,她都继续为一大家子人的吃饭忙碌。由于人口多,主食的制作是最费母亲功夫的。黎明时分烙煎饼的这一天,母亲便通过看天上的“三星”、确定起床的时间,待泡完地瓜面,压好糊子后,母亲才会喊二姐或三姐帮忙烧鏊子。只见母亲将褂袖高高地挽起,半俯着上身,双手掬起一个偌大的糊团,娴熟地在烧热的鏊子上逆时针滚动,几秒钟的功夫,糊子就粘黏在鏊子上,然后拿起刮子,整理一下鏊面多余的糊子,一张张圆整脆生的煎饼便在烟火中成型。此时,晨雾与柴烟缭绕着母亲的身影,仿佛不知疲劳,数尺高的煎饼便叠摞的整整齐齐。

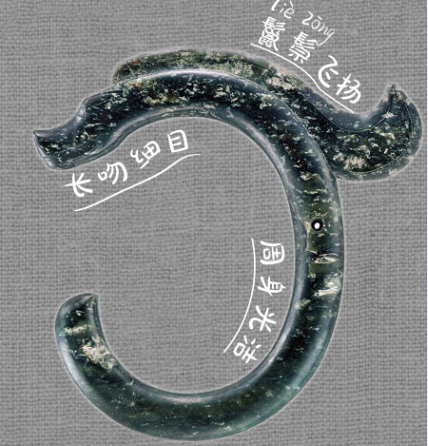

母亲有很多拿手活。年轻时就经常给邻居剪衣服 、剔鞋样,有求必应。遇有庄邻本舍、亲朋挚友家赶上过红、去日子等重大喜事,母亲还会被专门请去蒸馒头。在那个物资极端匮乏的年代,用引子搭配一定比例的火碱发面,蒸出又白又软的馒头可是个技术活。因为山区农村很少吃面食,所以蒸馒头就需要请行家里手。母亲虽不经常做面食,但凭借心灵手巧,对发面、和面、蒸制每一个环节都拿捏的非常到位。母亲蒸制的馒头个头均匀,表皮光滑如玉,内里松软回弹,赢得众人交口称赞。夏初,母亲就用早已掐好的麦秆扎扇子。白白净净的麦杆儿经母亲用盐水浸泡,竟是愈发洁净可人,也百般听话。母亲飞针走线般将它们一根根穿起,一头勒绳箍起,形成把状。一头密密铺排,扇形展开,红线镶边,一个个圆形的工艺品就在母亲的手下诞生了。母亲缝制的麦秆扇子既物美价廉、又轻便耐用,很多庄邻前来学习。这扇子,母亲一做就是几十年,直到九十年代末,母亲还是每年都做,只是当时不知道珍惜,用完就扔掉了。回头望去,也不知道从哪一年,母亲便不再做了。如今翻遍家里,竟然找不到一把当年的麦秆扇子。春节临近的时候,母亲还用秫秸杆缝制盖顶子。麻绳在母亲的双臂间刺啦刺啦地上下翻飞,秫秸秆粗细长短、上下两层均匀分布,最后定杆环切,一个轻巧细实、美观又通气的盖顶子便完工了,接着就能用来准备过节的馒头、饺子。上了年纪的母亲依然精神矍铄,每日梳头洗脸,穿着整洁,戴着老花镜绣双鱼、绣鸳鸯,还为每个曾孙、曾外孙缝制虎头鞋、虎头帽。这次后知后觉的我才意识到母亲绣品的珍贵,反复叮嘱孩子们一定要珍藏,别当成一般衣帽,戴也好,不穿也罢,都要好好地收着,留个念想。

都说天下母亲疼小儿。至今我清晰记得,冬日雪后早上起床的时候,母亲总会把我冰冷的棉袄棉裤放到火盆上烤热,再麻利地给我穿上。那短暂的温暖,瞬间涌遍我的全身。幼时家境贫寒,地瓜干是最日常的主食,我嘴馋,对喝地瓜干汤非常反感。一次生病后,更吃什么吐什么。母亲就用白碗和了拳头大的面团,割来一小撮韭菜,打上两个鸡蛋,给我烙韭菜盒吃。那油润鲜香的滋味,让我唇齿留香,食欲大开,竟天真地觉得“生病真好”。刚读初中住校时,每次拿饭都是咸菜棒和地瓜干煎饼。时间一长,母亲看我骨瘦如柴,更是不长个子,就会变着法给我炒制能放久一点的菜,还多放一些油。

母亲中年时身体孱弱。每到逢年过节,她就会生病甚至卧床。母亲一病倒,家里就仿佛笼罩阴云,哥哥姐姐围着母亲擦眼抹泪,劝她就医进补。我和五妹更是嚎啕大哭,生怕失去母亲。母亲性情慈和,从来不打骂我们,十人子女却无一人敢顶撞她。她常教诲:“要听爹的话,为人诚实,处事公道,求学上进。”正是这份嘱咐,我们兄妹十人皆成家立业,让母亲得以安享五世同堂的天伦之乐。我家距集市仅五华里,母亲却从未赶过集,对钱也只有模糊概念。父亲去世后,年逾古稀的母亲搬来与我同住,仍能料理家务,照顾孩子,煤气灶、电饭锅、洗衣机等家用电器运用自如。她常念叨:“我比你爹有福气,时兴衣服穿了,各样车子坐了,稀罕瓜果美食也尝遍了,这辈子,我知足喽。”耄耋之年,母亲的身体反倒日渐硬朗,特别是搬入带院的新房后,患有脑血栓疾病的她每天打理菜园,亲近地气,竟渐渐停了药片。后来我才知晓,她早年逢年节生病,都是操心过度:“那时候你们张口要吃、伸手要穿,别看着你爹表面刚强,可当娘的心路窄,愁在心里呢!”

母亲在生命的最后日子里,器官机能已经严重衰竭,无法站立走动,只能吃一点流食,靠人照料。2022年腊月,新冠疫情肆虐,母亲也未能幸免。本来就羸弱的身体雪上加霜,愈发虚弱,仅能进食少许牛奶或果汁。家人们轮流值守,忧心忡忡,担心母亲过不去春节,便寻医打营养针,但母亲依然思维正常,言语清晰。孰料2023年正月初三,母亲永远地闭上了眼睛!

按照老家的习俗,母亲火化前的夜晚,孝子是要为母亲守灵的。那晚,我们兄弟五人在屋内搭好地铺,回忆我们这个大家庭六七十年的风雨沧桑,细数母亲百年人生的含辛茹苦。我们聊着聊着哭了,一会又聊着聊着笑了。我们的悲欢离合间,凝结了母亲对每个孩子的超常人付出和对家庭未来生活的执着信念。午夜时分,年逾七旬的大哥二哥已经入睡,通腿睡觉的三哥四哥也鼾声如雷。我却毫无睡意,便披衣起来,想到天亮后,生我养我的母亲便要化为灰烬,我万般不舍,心如刀绞。遂走近母亲的灵床,一次又一次握住她冰凉而僵硬的手,凝望她失去血色的额头,深深下跪,泪水喷涌而出。那一夜,我彻夜未眠,也无半点困意——因为这是我与母亲最后的相伴时光。

莫泊桑说:“我们几乎是在不知不觉的爱自己的父母。因为这种爱象人活着一样自然,只有到了最后分别的时刻,才能看到这种感情的根扎的多深”。是的,母亲走了,人世间再也找不到我的母亲了,而母亲那命运多舛的经历、那慈祥和蔼的笑容,那千言万语的叮嘱,那博大无私的付出,却深深刻在我的心里。

母亲是一位普通的农村妇女,平凡的近乎渺小。她用三寸小脚丈量百年光阴,体悟道路深浅,积淀岁月清欢;她用柔弱双肩挑起生活重担,品尝世态百味,培养子孝孙贤;她用布满老茧的双手抚平一世艰难,既有曲折坎坷,又有苦辣酸甜。母亲从未说过自己累,可我分看见她弯曲的背影。叫醒母亲的不是微亮的天光,是不知疲倦,更是家庭的责任:母亲在煤油灯下缝补的不是衣裳,是温暖希望,更是一个家庭的黎明曙光。母亲那纤草编麻、慧心巧思、任劳任怨、朴实无华的品德,将永远激励我在人生之路上用功弥勤,孜孜前行!

此刻的我,耳边隐约响起风箱的“咕哒咕哒”声、纺车的“嗡嗡嗡嗡”声,再抬头,那鏊子上的煎饼散着的热气,慢慢向上飘去。

作者简介:

张守国,男,一九六六年二月出生,字梅庵,梅庵居士,号逸梅堂主人。

系中国书法家协会会员,中国硬笔书法家协会会员,全国公安文学联合会会员,兰陵县书法家协会主席,山东文艺网高级顾问,国香蘭茶雅会高级顾问。

下一篇:怀念母亲/张守国

注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点。凡本网转载的文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。

扫码关注

山东文艺网公众号

- 11-25小雪 彭连熙图说二十四节气

- 01-22怀念母亲/张守国

- 01-22怀念母亲/张守国

- 01-22怀念母亲/张守国

- 01-20参加了一个高端局

- 01-19兰茶一味/赵启民

- 01-19七绝·题兰贵人茶坊/丁士杰

- 01-19兰茶雅会(外三首)朱三

- 01-19兰贵人茶业寄兴/朱虹

- 01-19兰茶雅会/朱善东