山东文艺网> 文学> 浏览文章文学

当苏帕河流入莽原

苏帕河,是云南保山的一条河。资料里说,“苏帕河是怒江右岸的一级支流,全长71.2公里,流域面积667平方公里,发源于龙陵县大雪山南麓龙新乡大硝村麻窝铺(海拔2300米)……于三江口注入怒江,河流总落差1700米。”从长度和流域面积看,苏帕河远远算不得一条大河,但这短短一条河,竟有1700米的落差,就不免会让人吃惊了。

作为保山人,我至今没到过苏帕河——我曾经发过一个宏愿,要走遍保山的七十二个乡镇和重要的山山水水。我知道,所谓走遍世界、走遍全中国,哪怕终其一生,都不过是浮光掠影,无法深入,而老家保山,和三个上海差不多大,要想比较深入地走完,还是有可能的。只可惜,我至今没去过苏帕河。

和苏帕河类似的河——譬如我们县的施甸河,这是我在专栏“云边路”里反复提到过的河。公开资料显示,施甸河“发源于施甸坝南端的鹰窝山,由南向北纵贯施甸坝,至由旺天生桥转向西南到鱼脊梁山麓鱼坝,注入怒江,境内流程54.5公里”,具体落差虽没查到,但从这些地理位置看,估计和苏帕河差不多。所以,对苏帕河的想象,大抵可以带上一点儿施甸河的影子。

两条河,都起源于两千多米海拔的草木杂乱的高山,一路穿山过村,经过人烟稠密之地,饱经现代工业的洗礼,沾染了一身烟火气,最终来到炽烈的怒江河谷,纵身投入怒江。“所有的河流,都是同一条。”不记得是在哪儿看到过这样一句话了。现在,苏帕河和施甸河,果然成了同一条河:它们将一起翻越更多的山岭和人世,南下最终抵达印度洋——那是我至今仍未涉足的茫然所在。

所有的人,也可以说是同一个。他们出生,成长,出走,到这世界上绕了一圈,哪怕最终身在异乡,也会以某种方式实现精神上的回归。

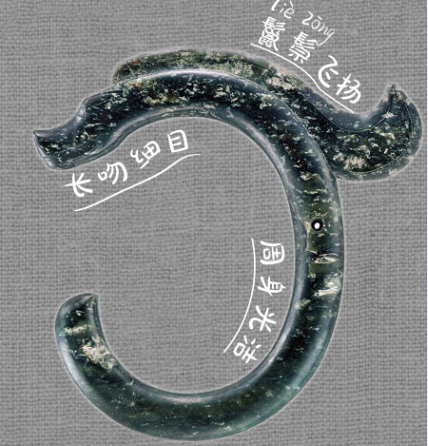

当我离开老家多年后,在散文里不断写到施甸河。和我同样离家多年的张斐,则用一整本诗集,写了苏帕河。诗集《苏帕河》的序里,诗人雷平阳写道,“一条苏帕河,因为她的写作,不仅仅只产生黄龙玉,还产生一首首热情、决绝、丰饶的诗篇。它们像高黎贡山滚沸的斜坡和匿名之河,从天空的巨大阴影中,自己在词语中活了过来,站起身来,朝着它们的四周走去。”老雷的这段话,既是对张斐第一本诗集《苏帕河》的高度概括,还预言了张斐的第二本诗集《莽原》。

诗集《莽原》——这让我立马想到长诗《荒原》——不再局限于苏帕河,而是“朝着它们的四周走去”。苏帕河,以隐形之姿,随着张斐的行路,流向了她现在栖身的深圳和香港,一路滋养了故乡、更滋养了异乡的无数草木:玫瑰、木棉、两面针、黑蜀葵、石榴树、不死鸟、莲雾、苦楝树、苔藓、柠檬、夹竹桃、蜡梅、紫荆花、茉莉、蔷薇、当归、芦苇、紫茎泽兰、白荷、车前草、龙舌兰、隋梅、蓝花楹、不知名的下水道之花……所有的这些草木,在一本集子里生长、盛开,壮大,终成一片繁花,一片葳蕤的森林。

在这众多植物之中,有不少是可以沟通故乡和异乡的。譬如《温泉河》一诗中,张斐饱含深情地写道:

在莽原中/滚烫的血/自我心脏喷薄/春天曾到场/留下/朱砂色辣蓼花/如你/曾抵达我

辣蓼花,是我和张斐共同的故乡所常见的植物,它们常常生长在水沟边或田地里,生命力极其旺盛,但这旺盛,似乎对人没什么用,现在很少有人会将它们拿回来,派上一份用场。它们,只是那么自顾自地蓬勃着也枯萎着。张斐现在生活的地方,和保山有着相似的温热,也不缺少辣蓼花。只是,辣蓼花大概不是生长在水沟边和田地里,它们或许只能跻身城市的工地边、绿化带旁、下水道边吧?不管怎样,它们也当有远方亲人那样的旺盛生命力。

还有一种花,紫荆花,在张斐的故乡和异乡扮演着决然不同的角色。香港的紫荆花,其实是羊蹄甲,具体来说,是红花羊蹄甲。同属于羊蹄甲的白花羊蹄甲,在保山被称之为“白鹭花”,有时也写作“白露花”。白鹭花,盛开于春天,摘下来后,经水一烫,用来炒菜、凉拌或做汤,都堪称绝美。而红花羊蹄甲呢?在香港,被精心绘制于旗帜上,日日迎风飘扬,是一座伟大城市的象征。

正如羊蹄甲的不同种类,在故乡和异乡呈现出不同的面相,张斐在诗集里,也找寻着自己的面相,她在一首诗里“寻找自己”,又在另一首诗里发现“另一个自己”,她写了大量的草木,又以香港《文汇报》编辑的身份,用“工作笔记”“工作手记”等组诗,写下了种种小人物。他们的故事常常是残酷的、无奈的、绝望的,又是不失希望的。写下这些诗行时,张斐则是冷静的、准确的,也是激越的、悲悯的。

写植物,和写人,有什么关系呢?

张斐在自序里引用了尼采的一段话,道出了其中的微妙之处:“人和树原本都是一样的,愈是想朝光明的高处攀升,根就愈会深入黑暗的地底,深入恶中。”

张斐的用心是巧妙的,刚刚,读完了这本诗集后,我眼前浮现的,不只是林林总总的草木,更在这草木的缝隙里,浮现出影影绰绰的人。

当然,此刻,眼前还浮现出两条河。

夜色深沉,两条不算宽也不算长的河,在离得非常近的土地上各自奔流着,各自从我和张斐的身上流过,一齐汇入怒江,一齐奔向大洋。夜色再深沉,也阻挡不住这奔流,也阻挡不住大洋上的波翻浪涌。

我和张斐虽说是同乡,但至今没见过面,就如施甸河、苏帕河,在同一片土地上奔流过,遥遥相望却不曾谋面。我们偶尔在微信上聊几句,记得她说过羡慕我现在这种有着悠长假期的生活,而我跟她说,我们都容易羡慕别人的生活,她回复说,“是啊,我这双城生活,累得不行,别人还羡慕我呢”。

纵然如是,张斐仍旧能够不断发现诗的闪光,正如集子里《灵感》一诗所写:

扒开灰烬/把白色的炭吹红/骇人的熊熊烈火/燃起

这是对“累得不行”的生活的默默反抗,也是对生命的无限珍惜。

希望我也能不辜负自己的生活和生命。

希望从这片土地上出发的我们,都能走得更远。

下一篇:[图文]一棵树,一片海

注:本网发表的所有内容,均为原作者的观点。凡本网转载的文章、图片、音频、视频等文件资料,版权归版权所有人所有。

扫码关注

山东文艺网公众号

- 11-25小雪 彭连熙图说二十四节气

- 02-09【越调·天净沙】兰贵人茶 朱善

- 02-06兰贵人·茶韵 文/东方美陵

- 02-04饮国香兰茶有感/刘明才

- 02-01茗品兰香吟/刘如彬

- 02-01欣闻兰茶雅会举办启动仪式感赋联

- 02-01咏兰贵人茶/王凌晓

- 01-31迎新春书画联谊暨兰茶雅会文化之

- 01-23在兰陵,该怎么说说这兰 ——

- 01-23兰陵兰/李立群